社会人大学院生の博士後期課程、3年間の日々

博士後期課程に進学 (2015年)

eスクールに入ったときは想像だにしていなかった博士後期課程での生活が始まりました。

博士後期課程に進学するときも、入学式はあります。場所は、これまでと同様、戸山キャンパス記念会堂です。

でも、一緒に入学式に参加してくれる学友が、もういない。ちょっと寂しいです…

さて、博士後期課程になると、「講義を受講して単位を取得する」という類いの学習パターンはなくなります。

博士後期課程は「単位を取得する」ところではなく「研究をする」ところです。また、「誰かに何かを教えてもらう」のではなく、「誰かに何かを教える」立場に変わります。

実際、私も、とある講義で教える側の立場になりました!

ということで、博士後期課程では、自分の研究を進めつつ、主に以下のような活動をしました。

・自分の研究内容に近い学会に所属して、発表などをする

・論文を執筆して学会誌に投稿し、採録をめざす

・所属する研究室のゼミに参加し、進捗報告や指導をする

博士後期課程、1年目と2年目 (2015〜2016年)

研究活動

博士後期課程の1年目と2年目は、自分の研究内容に関連する先行研究を調べまくりました。

また、自分は実験系のため、どのような実験をどのように行うか、実験の計画を立てました。実験に協力してくださる方を探したり、実験する場所を確保したりなどもしました。

実験後は、取得したデータを整理し、分析します。

実験や分析に必要なソフトウェアの使い方などは、独学で身につけました!

ここまできて、やっと、実験結果の考察に取りかかることができます。

そして、考察を終えたら、その結果を学会で発表し、論文にまとめます。

また、博士の学位を取得するためには、学会誌に論文が採録される必要があります。もしも、投稿した論文の査読結果が要修正になったら、論文を(泣きながら)修正します。そして、採録を目指して(祈りながら)再投稿します。

ホント、いろいろやってます!

また、週に一度行われる大学院ゼミ(主にオンライン)に参加して、他の大学院生の方たちとディスカッションをしました。さらに、月に一度くらいの頻度で研究進捗報告が回ってきますので、それの準備も必要です。

夏合宿

eスクール時代から参加しているゼミの夏合宿に、博士後期課程でも参加しました。

博士後期課程までくると、かなりリラックスした状態で、自分の研究内容を所属ゼミ生の前で発表できます。

でも、通学生のB3やB4、eスクール生の方たちの発表は、かなり緊張した状態で聞くことになります。なぜなら、発表後に、何か質問しなければならないからです。「少しでも研究に役立つ質問をしたい!」ので、発表を聞いているあいだ、かなり緊張します(疲れます!)。

役立ちそうな質問って、実は、ちょっと意地悪な質問になったりします。ごめんなさい!

夏合宿恒例のレクリエーションにも参加しました。でも、山登りはもうキツいので、合宿所周辺のコスモスを眺めたり、コーヒー屋さんでくつろぐだけのレクリエーションです。笑

早稲田キャンパス

博士後期課程になると、早稲田キャンパスに行く機会が増えました。これは、2014年に竣工した3号館の中の様子です。

建物中央にはエスカレータがあり、授業が終わると大勢の学生さんで混雑します(廊下から、パチリ!)

3号館の地下1階には李健熙(イゴンヒ)記念図書室(政治経済学術院学生読書室)があり、所沢キャンパスの図書館や早稲田キャンパスの中央図書館で借りた本を返却できます。

ここは、博士後期課程時代のお気に入りでした!

ということで、次第に、所沢キャンパスから足が遠のいています。

所沢キャンパス

博士後期課程に進学してからは、所沢キャンパスに行く機会が減りました(たまには行きます!)。

所沢キャンパスは遠いけど、行ってしまうと、やはりのんびりできていいですね!

でも、所沢キャンパスからの帰路、踏切事故に巻き込まれました。帰宅ラッシュの時間と重なり、電車内は満員状態です。

ノートパソコンと充電器、研究ノート、諸々の資料、そして、所沢図書館で借りた分厚い専門書3冊、その上、飲み物とお菓子を持っていたので、のんびり気分は吹き飛びました!

博士後期課程、3年目 (2017年)

いよいよ、博士後期課程もラスト1年です。

何気に、博士後期課程も、最短3年で終わらせようとしています!

大学院に進学してから、すでに、投稿論文が2本、学会誌に採録されています。新たな投稿論文を執筆中なので、最短3年で博士号取得も夢ではありません。

中間報告会に向け、博士学位論文概要書を作成 (2017年春)

人間科学研究科で博士学位論文の執筆を希望する学生は、中間報告会で論文の概要を説明し、審査を受ける必要があります。それに合格して、はじめて、博士学位論文の執筆に取りかかることができます。

ということで、これまでの研究の進捗状況を概要書にまとめて、それを中間報告会で報告することになりました!

この中間報告会でOK!もらわないと、博士学位論文を執筆できないのです。厳しい!

2019年4月段階では、博士学位論文の中間報告会は、こんな感じ↓ です。

https://www.waseda.jp/tokorozawa/kg/doc/ronbun/201904_hakuron_tyukan_youkou_en.pdf

さて、中間報告会に向けて、15,000字ほどの博士学位論文概要書を作成しました。

いつのまにか、10,000字くらいの文章をそれほど苦もなく書けるようになっていて、自分でびっくりしています!

実は、中間報告会の存在を知らされたとき、「ちょっと、めんどくさいな〜!」と思いました。でも、実際に概要書を書いてみると「これはアリだな!」と考えが変わりました。博士学位論文の執筆に取りかかる前に、いったん、自分の研究内容を整理することができたからです。

中間報告会の準備 (2017年4月)

報告用スライドの作成

博士学位論文の執筆可否を審査する中間報告会に参加するため、スライドを作成しました。

発表時間は30分、質疑応答の時間は30分です。そのため、スライド30枚のPowerPointを用意しています。

ただ、30枚も必要ないかも…

eスクールや修士課程の頃は、1分1枚を目安にスライドを作成していました。でも、今は、スライドに頼らなくても、それなりに自分の研究内容を説明できます。

ここまでくると、スライド10枚もあれば30分くらい語れそうです!笑

質疑応答への対応

中間報告会は、あくまで「報告する場」です。学会発表のような「発表する場」ではありません。ですから、自分の研究内容を淡々と報告すればいいだけです。

でも、報告する相手が、主査や副査を担当してくださる先生方ですから、質疑応答で、どのような質問が飛んでくるか、不安ではあります。先行研究に関連する知識や実験結果の分析方法などについて突っ込んだ質問をされると、アタフタしそうです。

まぁ、わからない部分は素直に認め、お知恵拝借ぐらいのテンションで臨むといいかもしれません!

中間報告会を経て、博士学位論文の執筆開始 (2017年春〜秋)

中間報告会を経て(無事、合格しました!)、博士学位論文の執筆に取りかかりました。

博士学位論文の序論・本論・結論の中で、まずは、本論部分から書き始めています。本論部分には、実際に行った実験について記述できるからです。

あまり頭を使わずに書けます!

博士学位論文の執筆は長丁場になりますので、まずは「書きやすいところから書き始める」作戦です。

でも、「考察」に入ると脳みその動きが次第に緩慢になり、寝落ちすることも度々でした!

また、序論部分を書き始めると、序論と本論をいったりきたりしながら修正を繰り返すことになります。

博士学位論文の執筆は、一筋縄ではいきません(ひたすら、眠いです)。

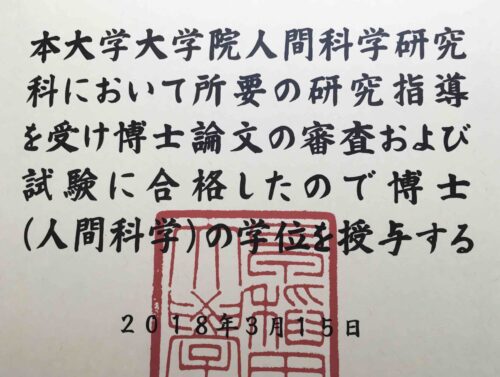

公開審査に合格、そして、博士学位授与式 (2018年)

博士学位論文を書き上げて、公開審査を受けました。

博士学位論文の公開審査の質疑応答は、マジの、質疑応答です。修士論文の公開審査とは比べものになりませんでした。

「この分野に関しては誰にも負けない」くらいの気持ちで臨まないと、この質疑応答の時間は乗り越えられないと思いました!

でも、無事に合格して、人間科学の博士号を取得しました(やったぁ!)。

博士学位授与式は大隈講堂で行われました。ガウンをまとい、名前を呼ばれ、壇上にあがり、学位記を受け取りました。

ちなみに、ガウンは大学で用意してくれます。でも、夕方には返却しなければならないので、ガウンを身にまとった状態で、たくさん、たくさん、写真を撮りました!

さらに、リーガロイヤルホテルのロイヤルホールに場所を移し、他学科の方々と一緒に集合写真も撮りました。

眠くて辛かった日々が、すべて吹き飛んでいきました!

eスクールに入るとき、自分が博士号を取得することなど、想像もしていませんでした。でも、ただただ、学ぶこと、研究することが楽しくて続けてしまいました。

関わってくださったすべての皆様に、心から感謝いたします。

ありがとうございました!