条件付き採録(要修正)のときは、査読者への回答の仕方も重要

大学院生が学術雑誌に論文を投稿して掲載してもらうためには、査読の壁を突破しなければなりません。

投稿した論文が条件付き採録(要修正)で戻ってきたときは、査読結果を前向きに捉えて論文の修正に取りかかりましょう。

条件付き採録?

条件付き採録(要修正)は、文字通り、条件さえクリアしたら採録されるという状態です!

査読者がつけた採録条件にきちんと対応する形で論文を修正し、それを再投稿しましょう。

また、論文を再投稿するときには、どこをどのように修正したか、査読者にわかりやすく説明するようにしましょう。

採録条件にきちんと対応したことを、査読者に納得してもらうんだね!

論文を修正したら、査読者が納得する回答を添えて再投稿しましょう。

論文の修正については、こちらをどうぞ!

以下は、査読者への回答についての説明です。

査読者に伝わりやすい回答文

査読結果が、要修正(revision) の場合、論文を修正することに集中してしまいがちです。

もちろん、論文を修正する作業は重要ですが、査読者への回答のしかたも重要です。

査読者に負担がかからないよう、どこをどう修正したか、わかりやすく伝えましょう。

論文を修正することと修正した内容を査読者に伝えること、どちらも重要です!

回答文の書き方

査読者への回答文の書き方に、明確な決まりはないようです。

でも、以下のような点に注意することをお勧めします。

【必ず、すべての査読コメントに応える】

査読者がつけたすべてのコメントに対応しましょう。

それが採録の条件だからです。

たとえ、修正の必要がないと思う査読コメントがあったとしても、そのコメントを無視することはやめましょう。

どうしても修正の必要がないと考えるならば、その理由を丁寧に説明します。

【査読コメントに対して適切に対応したことを、わかりやすく伝える】

どこをどう修正したかがわかりやすく伝わるよう、工夫しましょう。

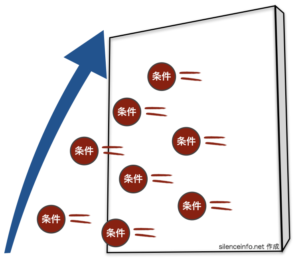

査読コメントがどのようなもので、そのコメントに対してどのように対応し、その結果、論文がどうなったか、これらがわかるように回答します。

査読コメントと修正後の投稿論文の関係

査読コメントと修正後の投稿論文の関係がわかりやすくなるよう、工夫します。

査読コメントに番号を振って、再投稿する論文の修正箇所にも同じ番号をふり、その番号を使って回答するって方法はどう?

たしかに、番号をつけるとわかりやすくなりそうですね!

どんなコメントをしたか、査読者が忘れている可能性もあるので

「①のご指摘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・に対し」と、査読されたコメントの内容も具体的に記述すると、さらにわかりやすいかもしれません。

査読者してくれる人も、いろいろと忙しいからね!

ほかにも

・修正箇所のページや行を示して探しやすくする

・修正箇所の色を変えて目立たせる

・コメント入力機能を使う

などの方法が使えるかもしれません。

いずれにしろ、査読コメントと修正後の投稿論文の関係がわかりやすくなるよう、工夫しましょう。

まとめ

査読結果が条件付き採録(要修正)で戻ってきたときは、学術雑誌に掲載してもらえるチャンスが残っています。

たとえ、多くの採録条件(要修正)がついていたとしても、査読者がつけた採録条件にきちんと対応さえすれば、再投稿した論文が採録されるはずです。

そのために、論文それ自体の修正はもちろんのこと、査読コメントにきちんと対応したことも査読者に伝えましょう。

査読コメントと修正後の投稿論文の関係がわかりやすくなるよう工夫することが大切です。

査読者は、論文を隅々まで読んでくれた人です。しかも、レベルアップのための助言までしてくれています。丁寧に回答しましょうね!