revision(要修正)への対応:minor revision と major revision

大学院生が学会誌に論文を投稿したとき、査読結果が revision(要修正)となるケースは多いです。

もちろん、accept(採択)だったり、reject(不採録)だったりする場合もありますが…

いずれにしろ、査読結果が revision(要修正)で返ってきたときは、採録のチャンスが残っています。

査読者が指摘した内容を丁寧に読み込み、論文を修正・補筆して、再投稿しましょう。

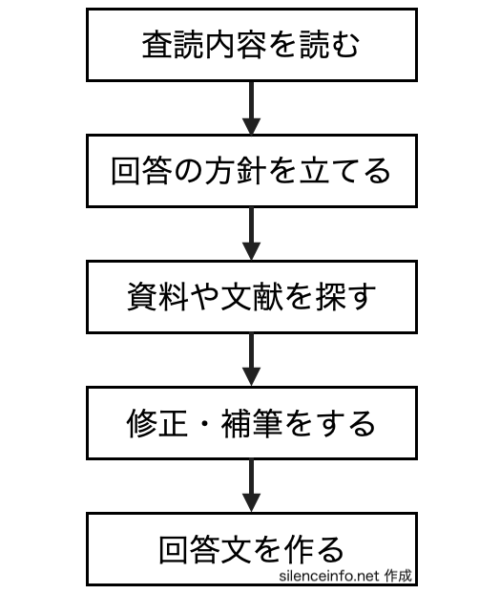

研究分野や学会誌によって査読の流れはさまざまかもしれません。私の場合は、以下のような流れでした。

査読結果が revision(要修正)となったときは、指摘されている内容を丁寧に読み込むことをお勧めします。

読み込んだ内容をもとにして、論文の修正方針を立て、それから、修正・補筆作業に入ります。

査読者への回答文を用意することも忘れないようにしましょう。

revision(要修正)になったときは、やらなければならないことがたくさんあるんだね!

以下に、私が revision(要修正)になったときに行った作業を紹介します。よろしければ、参考にしてみてください。

査読結果がrevision(要修正)になったとき

査読結果が revision(要修正)になったときは、以下の点に注意します。

査読者が指摘している箇所を修正する

修正する箇所は、査読者が指摘した箇所です。

勝手な思い込みで、査読者の指摘内容とズレた修正や補筆をしないように注意します。

また、何も指摘されていない箇所を勝手に修正することは避けましょう。

査読者の指摘とズレないようにね!

どのように修正したか査読者に説明する

論文を修正したら、どこをどう修正・補筆したか、査読者にわかりやすく説明する必要があります。

そのためには、修正方針をきちんと立ててから修正作業に入りましょう。

思いつくままに修正してしまうと、査読者にうまく説明できなくなるかも…

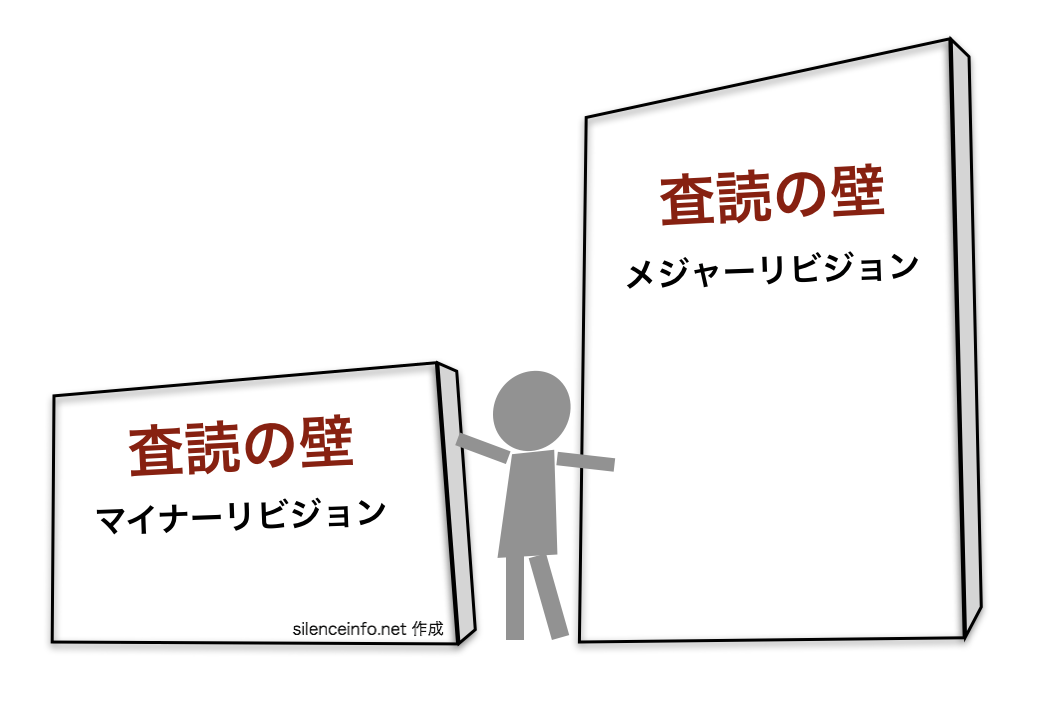

minor revision と major revision の違い

revision(要修正)には、大きく minor revision と major revision の2つがあります。

minor revision

minor revision(マイナーリビジョン) とは、文字通り、それほど重大ではないが修正箇所があるという査読結果です。

指摘された箇所をきちんと修正し、回答を添えて再投稿すれば、採録の可能性が高いです。

査読の壁が、かなり低い状態だね!

たとえば、図がわかりにくいなどの指摘があれば、わかりやすい図に描き直します。

主張に対する根拠が弱いと指摘されれば、参考となる文献を探して根拠を補強します。

論文の根幹に関わるような指摘ではありませんから、どこをどう修正・補筆したか、査読者への回答も書きやすいでしょう。

major revision

major revision(メジャーリビジョン) は、文字通り、重大な修正箇所があるという査読結果です。

投稿した論文に対して多くの指摘がなされており、さらに、研究内容の根幹に関わる深い指摘がなされている場合もあります。

まずは、査読内容を精査しましょう。

そして、どのように回答すれば査読者に納得してもらえるか考えましょう。

そのためには、新たな資料や文献探しが必要かもしれません。

私は、以下のような流れで、論文を修正・補筆しました。

① 査読内容を丁寧に読んで、査読者が指摘していることを把握する

② 把握した査読者の指摘に対し、どのように回答するか方針を立てる

③ 回答する方針の根拠となりそうな資料や文献をさがす

④ 回答方針に則って、投稿論文の修正・補筆作業を行う

⑤ 修正前の論文と修正後の論文を比較しながら、査読者への回答を書く

査読の壁が高いから、やらなければならないことが多いね!

major revision(メジャーリビジョン)の場合、minor revision(マイナーリビジョン)と比べて、修正箇所が多く、修正内容も複雑です。

さらに、査読者への回答文の書き方にも工夫が必要です。

どこをどのように修正・補筆したのか、査読者がわかりやすいように書きましょう。

回答文の書き方については、こちらで説明しています。

まとめ

学会誌に投稿した論文の査読結果が revision(要修正)で返ってきたら、まずは、査読者が指摘した内容を丁寧に読み込むことが大切です。

特に、major revision(メジャーリビジョン)の場合は、査読者の指摘内容に対して「どのように回答するか!」という方針をきちんと立て、それから、修正作業に入ることをお勧めします。

勝手な思い込みで、査読者の指摘内容とズレた修正や補筆をしないように注意しましょう。

また、どこをどのように修正・補筆したかが査読者にわかるよう、回答文を作る必要もあります。

査読の流れは、研究分野や学会誌によって異なるかもしれませんが、よろしければ参考にしてみてください。

論文を再投稿してaccept(採択)の返事がきたときは、テンション、めちゃくちゃ上がりますよね!