研究業績のために「査読の壁」を突破しよう!

大学院で博士号を取得するためには、学術雑誌に論文を投稿し、その投稿論文がアクセプトされ、掲載されている必要があります。

博士論文審査会を開いてもらうためには、研究業績として認められる論文、つまり、公表学術論文が必要だからです。

公表学術論文 とは、日本学術会議に登録された学会が発行する審査規定が明記された学会誌に掲載された論文、およびそれに準ずる論文、または、海外において第三者審査委員が明記されている学会誌・学術雑誌に掲載された論文を指す

人間科学研究科 研究科要項 2015年度版より

博士論文さえ書けば博士号が取得できるわけではないのです。

その前に、研究業績として認められる論文が必要なのです!

学術雑誌に採録されるためには「査読の壁」を突破する必要がある

学術雑誌に投稿した論文は、掲載可能なレベルであるかどうかを他の研究者(専門家)によって査読されます。

Review(レビュー)の方がわかりやすいでしょうか?

投稿した論文を自分以外の他の研究者によって「入念に見直される」、「詳細に吟味される」というイメージです。

この「査読の壁」を突破しないと、学術雑誌に論文を掲載してもらえません。

学会誌側で選出した、同じ分野の自分以外の専門家が学会誌に掲載できるレベルかどうか詳細に吟味するわけですから、「査読の壁」を突破するのは大変です。

大学によって事情は異なるかもしれませんが、私の場合は、公表学術論文が2編以上あることが、博士論文審査会を開いてもらう最低条件でした!

論文を投稿してあっさり査読が通ってしまうこと(accept)もあるでしょうが、大学院生の場合、そういうケースは稀だと思います。

以下、査読について説明します。

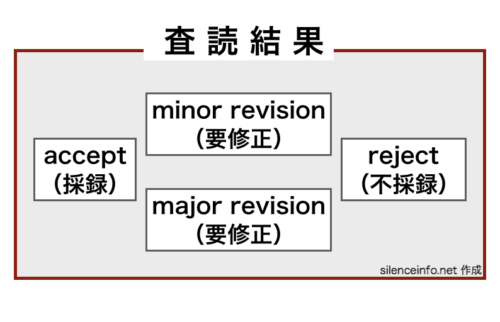

査読結果のパターン

査読の結果には何パターンかあります。

私の場合は、以下のようなパターンでした。

・acceptならば、万々歳!

・rejectならば、仕切り直し!

・minor revisionならば、指摘箇所を修正!

・major revisionのときは、とにかく頑張れ!

もう少し丁寧に説明すると

【accept】論文をそのまま受理して掲載します。

「論文をこのままの状態で受け付けます」だね。たしかに、万々歳だ!

【minor revision】若干、修正の必要があります。正しく修正されれば受理してもいいです。

これは「ちょっと修正してほしい箇所があるから、そこを指摘しますね。適切に対応してくれたら論文を受け付けます」ってことだ!

【major revision】大幅に修正する必要があります。著者による修正後、再度、査読をしますが、受理するかどうかは修正後の論文の査読結果次第です。

これは「いっぱい修正箇所指摘したから頑張って修正してね。うまくいけば受理の可能性あるけど下手したらダメかも…」かな?

【reject】掲載を拒否します。

「ご縁がなかったということで!ご検討をお祈り致します」っていうやつだ!

もしも、どうしても【reject】が続くという方は、こちらも参考にしてみて下さい。

ということで、査読の壁を突破する頑張りどころである【major revision】 について簡単に説明します。

査読結果が major revision のとき

major revision では、投稿した論文に対して多くの指摘がなされています。

「〇〇がわからないから、わかるように直してください」とか「△△に関して、より丁寧な説明を求めます」など、投稿した論文に対し、多くの修正や補筆を求められます。

もしかしたら、論文の根幹をなす部分への指摘があるかもしれません。

そのため、修正や補筆には手間がかかります。

でも、論文を適切に修正することができたら査読の壁を突破できる可能性があります。

査読の壁を突破する鍵は、major revision のときなんだね!

採録までの流れについては、こちらで説明しています。

査読結果がmajor revisionのときは、自分の論文をより良い形に修正できるチャンスでもあります。

とにかく、投稿した論文に対して、査読者が何を指摘しているのか、それを理解することが大切です。

理解した上で、そのコメントに対応していきましょう。

あくまで「査読者の指摘に対応する」ことが重要なんだね!

まとめ

大学院で博士号を取得するためには、学術雑誌に論文を投稿し、査読を通して論文が掲載される必要があります。

査読を通すためには「査読の壁」を突破しなければなりません。

major revisionで返ってきた論文を修正・補筆する作業は大変です。

でも、自分の論文をより良い形に修正するチャンスでもあります。

指摘された内容を精査して「査読の壁」を突破し、研究業績を手に入れましょう。

私は、大学院に入るまで「査読」なんて言葉すら知らなかったので、はじめて返却された査読結果を見たとき、「なんだこれは?」と茫然としました!