論文採録をめざして、査読結果に対応!

博士号取得をめざす大学院生、特に、自然科学分野の大学院生にとって、学術雑誌に投稿した論文が採択されるか採択されないかは重要な問題です。

採択の前に立ちはだかる「査読の壁」だね!

投稿した論文は、学会誌に掲載できるレベルかどうか、学会誌側が選んだ専門家によって吟味されます。

このような査読システムが、論文の質を保証しています。

以下では、私が学会誌に投稿して、査読を経て、投稿論文が採録されたときの流れを紹介しています。

専門分野や所属学会によって違いはあると思いますが、よろしければ参考にしてみてください。

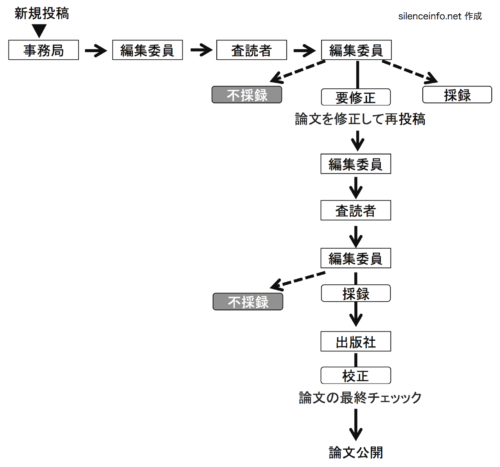

査読の流れ

論文を投稿して、その論文が学会誌に公開されるまでの流れは、以下のようなものでした。

まず、論文を学会事務局に投稿します。

投稿してからは、編集委員と連絡を取り合い、査読者と直接やりとりすることはありませんでした。

ダブルブラインド(著者も査読者もお互い誰であるかわからない状態)です。

査読結果も編集委員から伝えられます。

査読結果が revision(要修正)の場合は、その論文を修正して再投稿します。

修正がうまくできていれば、採録される可能性があります。

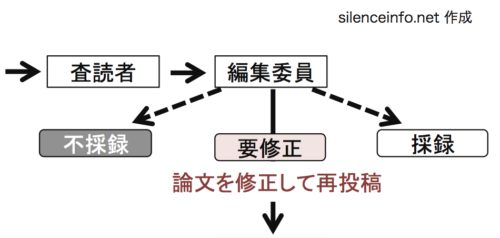

一般的に、査読結果は

【accept】(採録)

論文をそのまま受理します。

【minor revision】(要修正)

若干、修正の必要があります。 正しく修正されれば受理します。

【major revision】(要修正)

大幅な修正の必要があります。 著者による修正後、再度査読しますが、修正後の査読次第で結果は変わります。

【reject】 (不採録)

掲載を拒否します。

の4ケースです。

査読結果が 要修正 、つまり【minor revision】と【major revision】になったときが、頑張りどころです!

査読結果が revision(要修正)の場合

要修正 ①【minor revision】

マイナーリビジョンとは、文字通り、それほど重大ではないが修正箇所があるという査読結果です。

accept(採録)に向けて希望の光がみえています!

査読者が指摘している内容がどのようなものか丁寧に読み、その指摘に沿って修正を行います。

要修正 ②【major revision】

メジャーリビジョンは、文字通り、重大な修正箇所があるという査読結果になります。

この場合は、論文修正に時間をとられます。

メジャーリビジョンでは、投稿した論文に対して多くの指摘がなされています。

また、論文の根幹に関わるような深い指摘がなされている場合もあります。

たくさん修正したり、新たに調べ直して補筆したり、大変な作業になるんだね!

でも、査読者からの指摘に対して適切な対応ができたら、再投稿した論文が採録される可能性があります。

まさに、頑張りどころです!

revision(要修正)になったときの対応については、こちらでも説明しています。

論文を修正して再投稿

指摘された内容を精査して適切な修正・補筆を行ったら、論文を再投稿し、再投稿した論文の査読結果を待ちます。

2度めの査読結果が reject(不採録)の場合は、そこで終了です。

accept(採録)の連絡がきたら、出版に向けての最終チェックに進みます。

私の場合、査読のチャンスは2回だけでした!

査読結果が accept(採録)の場合

出版に向けての校正作業に入ります。

採録が決まった論文の体裁などをチェックする作業です。

それほど負荷のかかる作業ではありません。

査読結果が reject (不採録)の場合

査読結果がreject(不採録)の場合は、一旦終了です。

どうしてもreject(不採録)が続くときは、こちらも参考にしてみてください。

仕切り直しですね!

まとめ

学術雑誌に投稿した論文の査読結果が revision(要修正)の場合、その論文を修正したり補筆したりする作業は大変です。

でも、査読者に指摘された箇所を丁寧に修正し、足りない部分を補筆することができれば、論文を採録してもらえるチャンスです。

査読システムは、掲載する論文の質を保証するシステムです。

返ってきた査読結果に対し、理不尽に感じることもあるかもしれませんが、学術雑誌の質を保証する制度ですから、がんばって修正し、採録をめざしましょう。

学術雑誌に論文を掲載してもらうことがこれほど大変なことだとは、大学院に入るまで知りませんでした。査読システムってすごいですね!