卒業論文の研究テーマに「社会的意義」は必要? それとも「自分の興味」優先?

卒業論文を書くためには、まず、自分の研究テーマを決める必要があります。

卒論の研究テーマだから、社会的意義あるかっこいいテーマがいいよね!

たしかに! でも社会的意義にこだわりすぎると、研究のモチベーションを維持し続けるのが厳しくなるかも…

また、研究に取りかかる前に、どのように卒業研究を進めていくつもりか「研究計画」を立てる必要があります。

研究計画?

自分の興味を優先して研究テーマを設定する方が、研究計画も立てやすくなります。

A4用紙2枚程度にまとめた研究計画書は、↓こんな感じです。よろしければ、どうぞ!

所属しているゼミ(研究室)によっては、研究計画書の見本(ひな型)が用意されているかもしれません。

確認してみましょう。

いずれにしろ、卒業論文を書くためには、まず、自分の研究テーマを決めて研究計画を立てる必要があります。

まずは、興味を優先して研究テーマを決める!

研究分野にもよりますが、卒業論文の研究テーマを決めるときには、社会的意義を意識しつつ、自分の興味を優先することをお勧めします。

【なぜか!】

研究のモチベーションを維持するため

卒業論文を書くためには、やらなければならないことがたくさんあります。

たとえば

・研究テーマと関連する文献(先行研究)を探す

・探した文献(書籍や論文など)を読む

・先行研究を参考にしながら、自分の研究を進める

(質問調査や現地調査、インタビュー調査など、研究分野によっては実験やモデル作成など)

・諸々の調査や実験の結果を分析する

・分析結果を考察する

などです。

やることいっぱいあるね…

です!

もしも、社会的意義を優先して、自分にとってあまり興味のない研究テーマを選んでしまうと、研究を続けていくことが辛くなるかもしれません。

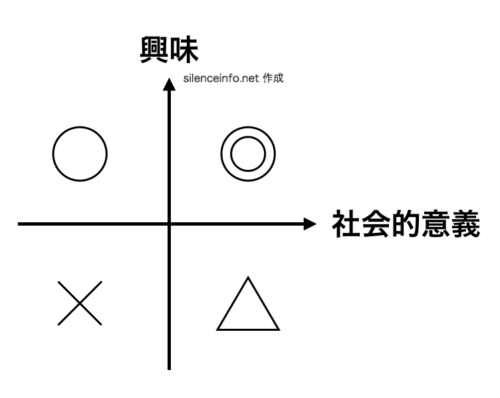

社会的意義も、ある程度は必要!

卒業論文では、自分の興味を優先して研究テーマを決めることをお勧めしましたが、社会的意義を無視するわけにもいきません。

大学生が卒業論文を書くのですから、ある程度、社会的意義は必要です。

そう言われても、興味と社会的意義の組み合わせとか難しすぎる!

どうしてもアイデアが出てこないときは、ChatGPTなどの生成AIに相談してもいいかもしれません!

何か、ヒント、もらえそうだね!

自分の興味と所属研究室の専門領域に関するキーワードを組み合わせてプロンプトを作成すると、何かしらヒントを得られるかもしれません(プロンプト:生成AIへの指示文)。

無事に研究テーマが決まったら、研究計画を立てるために先行研究を調べましょう。

文献を検索して読む

自分の研究テーマに関連する語句をキーワードにして、先行研究を調べます。

具体的には、研究テーマに関連する学術文献探しです!

たとえば、「ピクトグラム」↓こんな感じの視覚に訴える図に興味があるとして、Google Scalar(Googleが提供する学術文献を検索するサイト)で検索してみると

約2270件ヒットします(2025/10/7調べ)。

「ピクトグラム」に関する文献だけでも、こんなにあるんだ…

とても全部は読めない!

そんなときは、ChatGPTやGeminiなどの生成AIを利用して、効率的に文献を絞り込む方法もあります!

ただし、生成AIを使ったときはハルシネーション(存在しない情報や誤った情報を応えてしまう現象)に気をつけましょう。

ハルシネーションがあるので、提案された文献には、必ず目を通しましょうね!

「文献を検索して読む」という作業を繰り返すと、過去、どのような研究が行われたのかが見えてきます。

その中から、自分の研究テーマに沿った先行研究をみつけましょう。

先行研究がみつかると、研究計画も立てやすくなるね!

まとめ

卒業論文を書くためには、まず、自分の研究テーマを決める必要があります。

ここでは、研究のモチベーションを維持するために、自分の興味を優先して研究テーマを決めることをお勧めしました。

とはいえ、卒業論文を書くのですから、ある程度は社会的意義も必要です。

研究計画を立てるためにも、関連する文献を探して読む作業を繰り返し、自分の興味を優先しつつ社会的意義ある先行研究を見つけ出しましょう。

研究テーマを決めて先行研究を探すだけでも大変ですから、卒論を一夜漬けで書くことは、さすがに無理だと思いますよ!