履修科目を登録するために必要なシラバス検索!

eスクールに合格したら、次は、受講する科目を選択して履修登録する必要があります。

受講する科目が決まらないと、授業料が決まらないからです。

以下のように、eスクールの授業料は、履修登録した科目の単位数で決まります。

授業料は、単位料(37,400円) × 登録単位数 です(2025/5/29 確認)。

もしかして、この単位料って、年々、上がってる? 私の頃よりかなり増えてる…

単位料(37,400円)は大学が決めた金額ですが、登録単位数は各eスクール生が登録した科目数で決まります。

アッ!「単位数」と「科目数」は違います。通常一科目2単位なので注意してね!

一科目2単位とすると、37,400円×2=74,800円、ってことか…

とにかく、登録単位数によって支払う授業料が変わりますので、eスクールに合格したら、早めに受講する科目の検討に取りかかることをお勧めします。

必修科目と選択科目

受講する科目は、「必修科目」と「選択科目」にわかれています。

(2025/5/29 確認)

必修科目(オレンジ色)は、最初から受講することが決まっていますので、検討の余地はありません。

たとえば「英語」や「人間科学概論」などですね!

選択科目(ミドリ色)の中の基礎科目は、概論的な位置付けの科目です。

そのため、あまり悩まずに、受講の有無を決めることができます。

問題は、選択科目(ミドリ色)の中の「専門科目」です。

専門科目は「自分の興味に応じて他学科の専門科目を制限なく、自由に登録」できます。

自由に選べて楽しそう!

自由ですが、選択できる範囲が一気に広がり、大変です!

専門科目は、何を選択するか自分で決めなければなりません。

そのために「シラバス検索」を使って専門科目の詳細を調べることになります。

どうやって?

シラバス検索で専門科目を選択

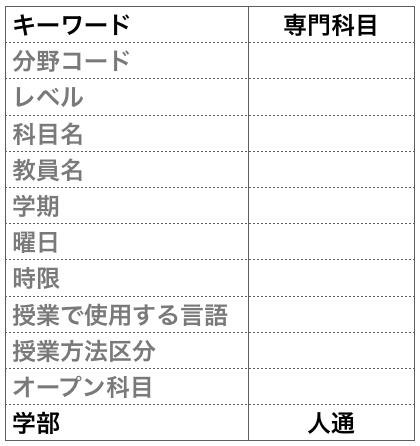

「シラバス検索」を使って、どのような専門科目があるかを調べます(2025/5/29 確認)。

この「シラバス検索」、入学手続き前でも利用することができます。

とはいえ、入学前の段階でこれを使いこなすのは大変かもしれません…

たしかに、並んでいる言葉の意味すら、よくわからない!

とりあえず、eスクールで専門科目を検索するときは、キーワードに「専門科目」と入力し、学部で「人通」を選択してみてください。

人通?eスクールじゃないのね…

検索ボタンをクリックすると、たくさんの「専門科目」が表示されるはずです。

表示数を減らしたいときは、上記の「学期」で「春学期・夏学期」や「秋学期・冬学期」を選択しましょう。

表示数が減るはずです。

表示された内容にざっと目を通しながら、興味ありそうな科目の科目名をクリックします。

そうすると「授業情報」や「シラバス情報」などの詳細情報が表示されます。

成績評価方法も書いてある!

このように、「シラバス検索」を使うと、専門科目の内容について詳しく知ることができます。

ただし、学部を「人通」に絞って検索しても膨大な情報量となります。

そのため、「他学科専門科目」や「他箇所設置科目」まで広げて検索するのは、時間的に厳しいかもしれません。

ELC(大学公認サークル)

eスクールには、大学公認のサークルがあります。

私がeスクールにいた頃は、ここで、科目検討会というものが行われていました。

eスクールの先輩たちに、科目選択に関するアドバイスをもらうことができます。

(ただし、2025/5/29 に確認したところ、こちら大規模リニューアル中でした!)

私自身は、ELCの活動に参加しませんでしたが、参加していた学友はたくさんいました。

興味のある方は、こちらもどうぞ!

おまけ

個人的にオススメする科目は「学術的文章の作成」です。

シラバス検索で

・授業方法区分 → 【オンライン】フルオンデマンド

・オープン科目 → チェック

・学部 → グローバル

と入力すると、検索結果にこの科目が出てきます(2025/5/29 確認)。

早稲田大学のグローバルエデュケーションセンターが提供する科目です。

この科目、レポートや卒論を書くときに役立ちます。

フルオンデマンドで受講できますから、eスクール生にお勧めです。

私は、大学院生のとき、指導者側の立場でこの科目に関わりました。一般の通学生に混じって、eスクール生も受講していましたよ!

まとめ

eスクールに合格したら、次は受講する科目の登録です。

受講する科目は、「必修科目」と「選択科目」にわかれています。

必修科目は、最初から受講することが決まっていますので、検討の余地はありません。

専門科目は、何を選択するか自分で決めなければなりませんので、シラバス検索を使って専門科目の詳細を調べます。

eスクールの授業料は、履修登録した科目の単位数で決まりますので、科目登録は慎重に!

eスクールでの生活を日記風にまとめた記事もあります。

履修計画表などにもふれていますので、興味のある方はこちらもどうぞ!

「専門科目をどのように組み合わせて、どのタイミングで履修するか」は、社会人生活を送りながらeスクールを卒業するための重要ポイントになるかもしれません!