論文の結論は、くどくど書かず、簡潔に!

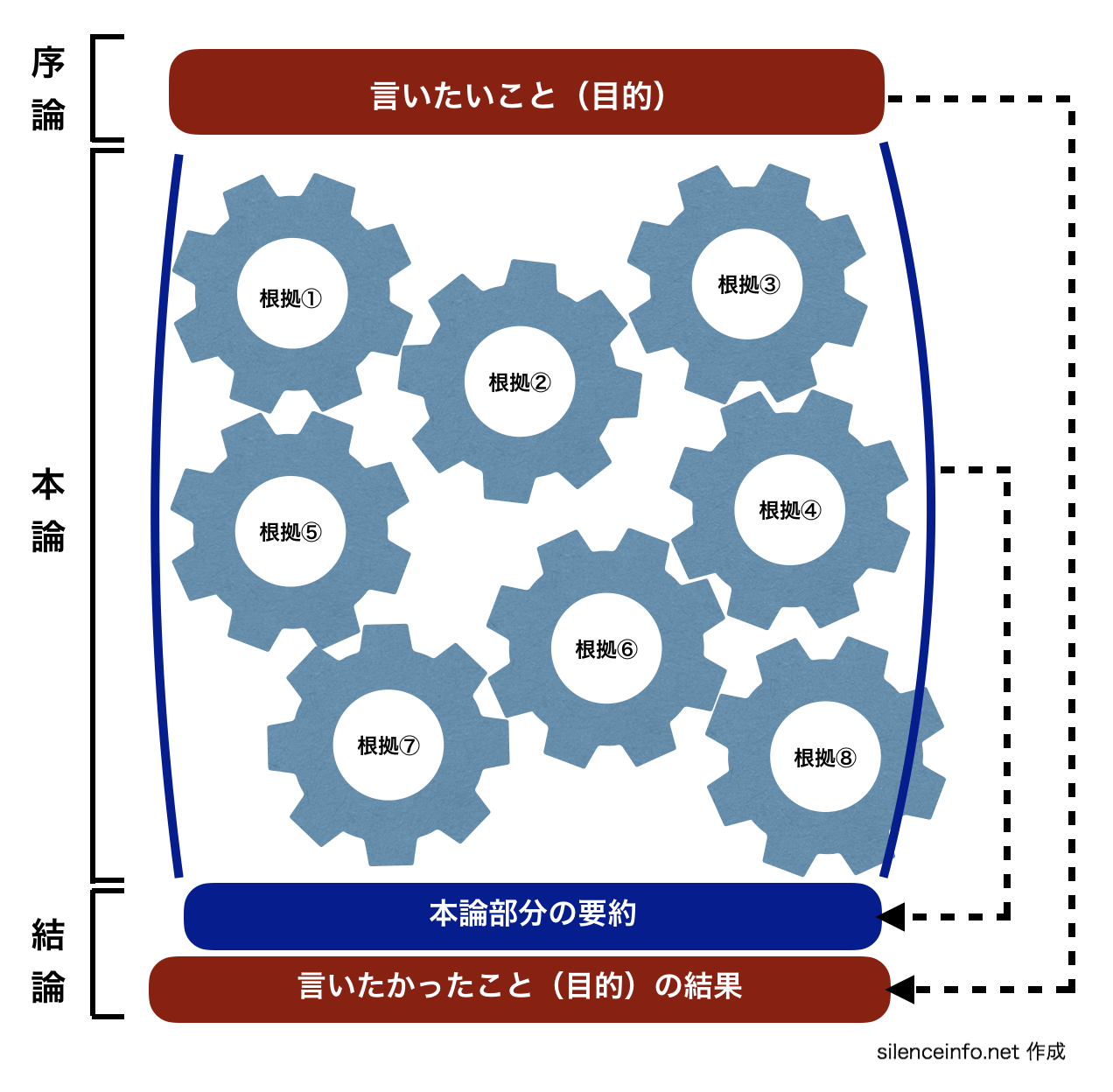

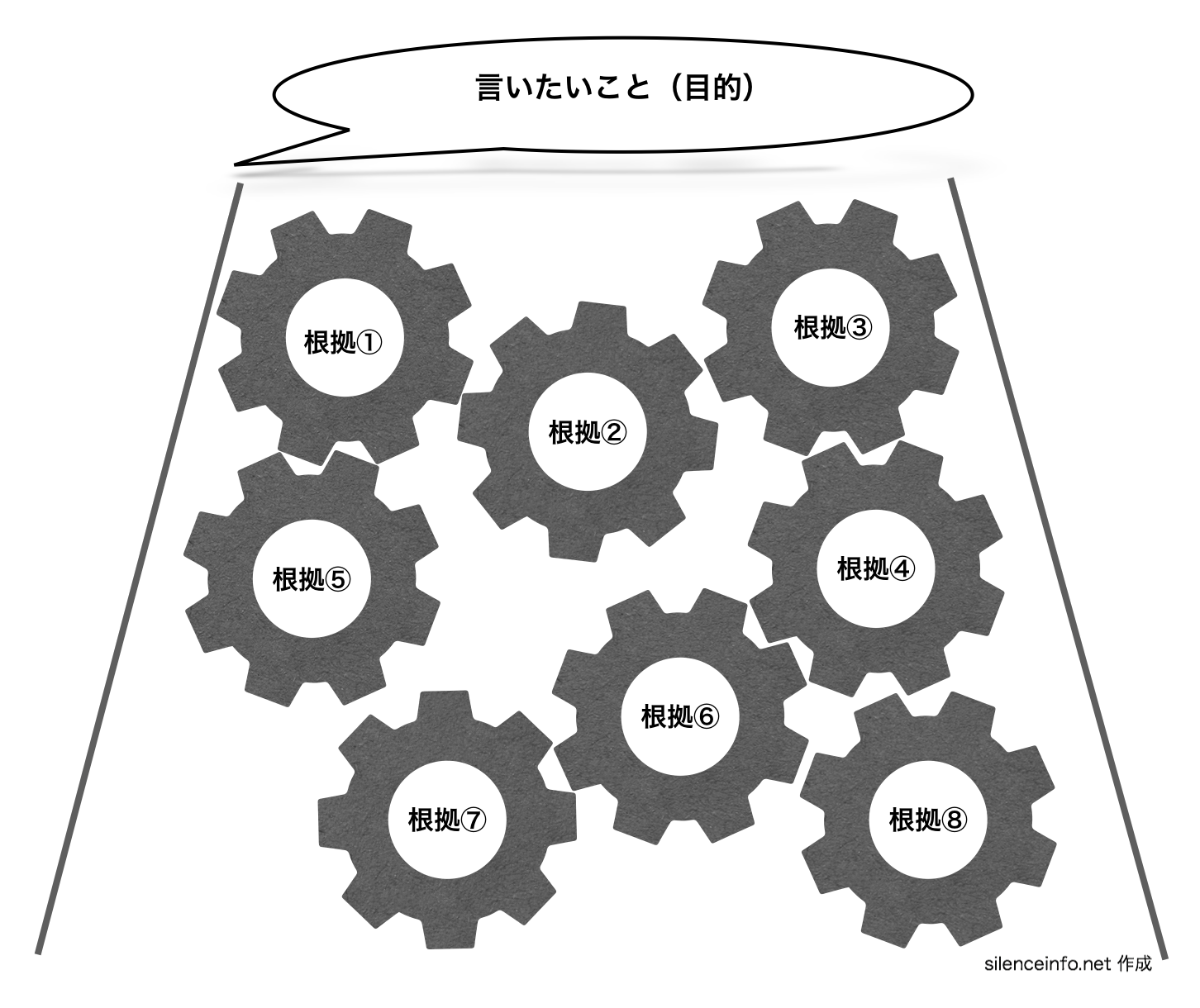

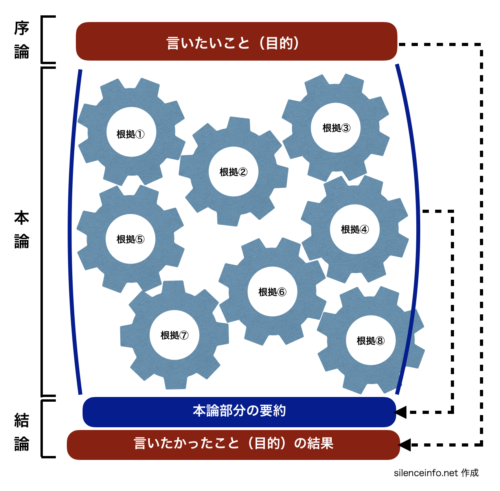

卒業論文や修士論文など論文形式の文章は、序論(イントロダクション)・本論(ボディ)・結論(コンクルージョン)で構成します。

序論部分や本論部分を明確に記述して、最後の結論(コンクルージョン)部分は簡潔に記述しましょう。

序論部分に関しては、こちらで

本論部分に関しては、こちらで説明しています。

序論と本論が明確に記述できていれば、結論部分には文字通り「結論」を書くだけです。

ということで、結論部分には、序論で記述した「論じる目的」に対応する「結果(答え)」を簡潔に書きましょう!

結論(コンクルージョン)部分に記述すること

結論(コンクルージョン)で記述することは

・本論で記述した根拠の簡潔な要約

・序論で掲げた言いたいこと(論じる目的)の結果

です。

1. 本論で記述した根拠を簡潔に要約する

本論部分で、論文で言いたいこと(論じる目的)を達成するために多くの根拠を記述しました。結論部分では、それらの根拠を簡潔に要約します。

要約?

本論で記述した内容を、あくまで短く、簡潔にまとめましょう!

本論部分には多くの根拠が示されていますから、結論部分でそれらのまとめを丁寧に行ってしまうと長文になってしまいます。

結論部分は、あくまで、論文で言いたかったこと(目的)の結果を記述する場所です。

本論で記述した根拠は要約し、簡潔に記述するようにしましょう。

2. 序論で掲げた言いたいこと(論じる目的)の結果を示す

序論部分で掲げた言いたいこと(論じる目的)の結果を、結論部分に記述します。

たとえば、序論で、以下のように論じる目的を掲げていたら

〇〇について明らかにする

〇〇の問題を解決する

〇〇の方法を提案する

その結果を書きます。

〇〇について明らかになった

〇〇の問題を解決できた

〇〇の方法を提案した

もしも、序論部分で掲げた言いたいこと(論じる目的)の結果が、自分の望んでいた結果と異なってしまっていても、それを結果として記述しましょう。結果は結果です。

実験系の研究分野などでは、自分の望んでいたものとは異なる結果になることも多いです。仮説が否定されたのであれば、否定されたという結果を書きましょう。それも一つの知見となります。

苦労してたどり着いた結果です。自信をもって書きましょう!

今後の展望

ここまで行ってきた研究を、今後、どう繋いでいくかという「今後の展望」を記述したいときは、結論部分に書くこともできます。

特に、修士課程や博士課程へ進学する場合は「今後の展望」は重要です。

ただし、「今後の展望」を記述する際は、ここまでの研究結果と「今後の展望」の記述が混同しないように注意しましょう。

「過去」と「未来」は別物ですよね!

まとめ

卒業論文や修士論文など論文形式の文章は、序論(イントロダクション)・本論(ボディ)・結論(コンクルージョン)で論文全体を構成します。

結論部分に記述する内容は

・本論で記述した根拠の簡潔な要約

・序論で掲げた言いたいこと(論じる目的)の結果

です。

また、「今後の展望」を結論部分に記述してもいいですが、ここまでの研究結果と「今後の展望」が混同しないように注意しましょう。

参考文献リストは必ずつけましょうね。剽窃疑いとかになったら困りますから!