研究計画書の書き方(A4用紙3ページを例にあげて)

大学院に進学するときは「研究計画書」を書く必要があります。

研究計画書には「大学院でどのような研究をどのような形で進めるつもりでいるか」を記述します。

大学院に入る前から、研究の計画を立てる必要があるの?

大学院は研究するところなので…

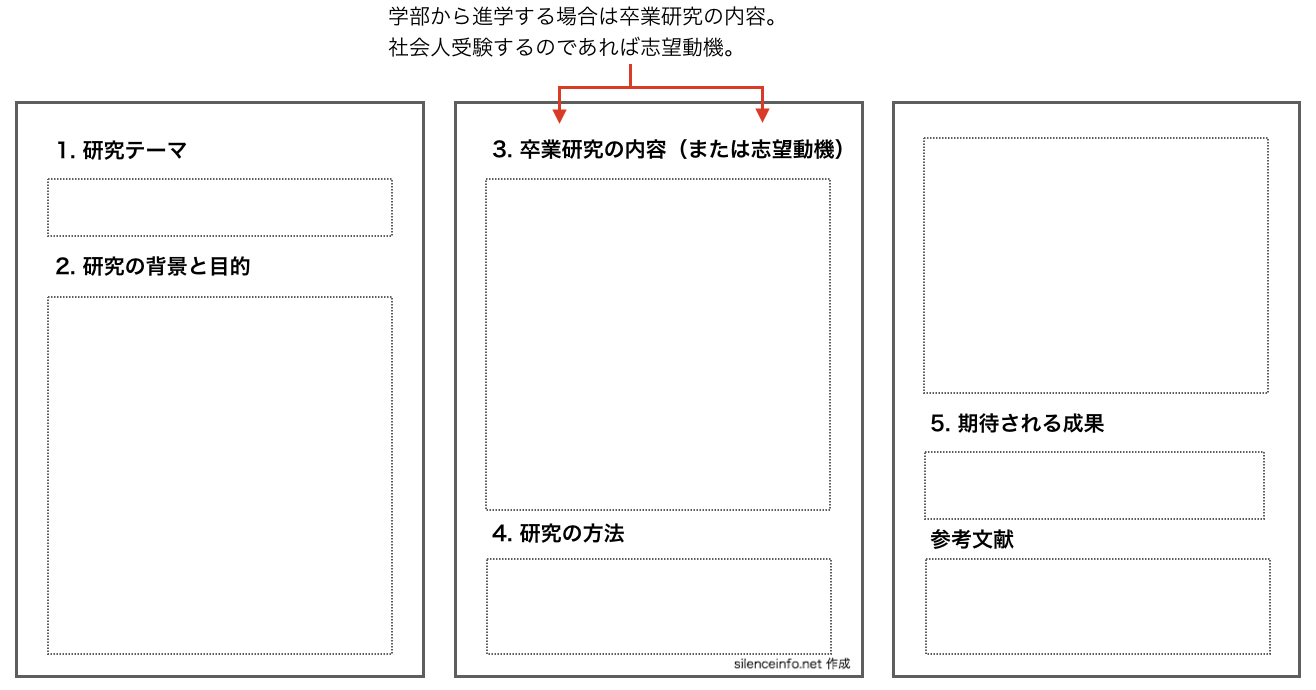

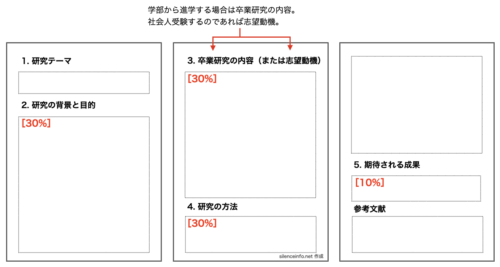

ということで、ここでは、A4用紙3ページほどで記述した研究計画書の書き方を紹介します。

大学や研究科によっては、研究計画書の書式や記述内容を詳細に指定している場合があります。そのようなときは、必ず、その指定にしたがってください!

2ページ程度の研究計画書については、こちらで紹介しています。

私自身は社会人で大学院に進学したので、以下、社会人向けのコメントも適宜つけ加えています。

1. 研究テーマ

まず、研究テーマを簡潔に記述します。

学部からそのまま大学院に進学し、自分がこれまで取り組んできた研究テーマをより深めていきたいときは、その研究テーマを発展させた形にします。

学部時代の研究テーマを、そのまま使うのはダメ?

大学院に進学するのですから、やはり、発展させたテーマを考えた方がいいですね!

社会人で大学院進学を検討している方は、進学したい理由がそのまま研究テーマになるのではないでしょうか。

何かしらの問題意識があるから大学院に進学しようとしているはずです。

それをそのまま研究テーマとして記述しましょう。

研究テーマを丁寧に説明すると長文になってしまいますから、研究テーマは簡潔に記述し、詳細は、2. 以降で記述するようにしましょう。

自分の場合は、このくらい↓を目安に 2〜5 を記述しました!

2. 研究の背景と目的

研究テーマを簡潔に記述したら、その研究の背景を記述します。

学部からそのまま進学する場合は、すでに卒業研究を終えて、十分な量の先行研究や関連研究が手に入っているはずです。

それらの先行研究や関連研究を紹介し、また、それらとの相違点にふれるなどして、自分の研究の位置付けを明確にします。

研究の背景を説明し終えたら、研究の目的を簡潔に記述します。

たとえば

「〇〇について、さらに分析を進める」

「〇〇について、より良い解決法を見つける」

「〇〇について、△△の観点から新たな検討を試みる」

など、研究の目的を記述します。

社会人で進学を検討している方は、研究の背景について、まだ、よくわからないかもしれません。

もちろん、自分の研究テーマに関連する背景をすでに調べている方は、それを記述しましょう。

でも、どうしても研究の背景を記述できない方は「〇〇について研究したい」という考えに至った自分の背景を紹介してもいいかもしれません。

ただし、なるべく客観的な事実だけを記述するようにしましょう。

自分の背景を書こうとすると、どうしても、自分の「気持ち」が先行してしまいます。研究計画書は「気持ち」を綴るものではありませんので注意しましょう!

研究の背景を記述し終えたら「このような背景のもとで何を明らかにしたいのか!」という研究の目的を記述します。

たとえば

「〇〇について、△△の手法で分析する」

「〇〇について、新たな解決法を提案する」

「〇〇について、△△の観点から検討を試みる」

など、研究の目的を明確に記述します。

3. 卒業研究の内容(または志望動機)

学部からそのまま進学する場合は、卒業論文をもとに、卒業研究の内容をまとめます。

卒業論文をしっかり執筆していれば、この部分は比較的書きやすいです。

社会人で大学院入学を希望する場合は、志望動機を書きます。

研究テーマと自分との関係、大学院を志望するに至った経緯、また、大学院で研究することの意義などを、自分のことばで書きましょう。

志望動機は自分自身のことですから、比較的書きやすいと思います。

4. 研究の方法

次に、研究の方法を記述します。

研究の方法は研究分野によって異なりますが、どのような分野であってもできるだけ具体的に書くことが大切です。

学部から進学する場合は、卒業研究をそのままの形で継続するケースが多いかもしれません。

それでも、大学院に進学するのですから、これまでの研究方法を発展させた内容を検討するようにしましょう。

もしも、新しく別の研究方法に取り組むのであれば、その研究方法について記述します。

社会人で大学院入学を希望する場合は、研究の方法というものそれ自体が、よくわからないかもしれません。

研究の方法とか言われても、社会人にはピンとこないよねぇ…

それでも、事前に、研究の方法にはどのようなものがあるか自分なりに調べて(量的研究か質的研究か、事例研究か実験研究か、などなど)なるべく具体的に記述することをお勧めします。

そうすれば、入学後に、指導教官や先輩大学院生から、より適切な研究方法を提案してもらえるかもしれません!

5. 期待される成果

研究が達成されたときの成果を記述します。

最近は、成果として、社会的意義を求められることも多いです。

学部からそのまま大学院に進学する場合は、社会人としての経験がまだ少ないため、社会的意義という観点から研究成果を記述することは難しいかもしれません。

でも、何かしら、社会に貢献できることがあるはずです。

自分の研究が達成されたとき、どうのような形で社会に貢献できるか考えてみましょう。

社会人で大学院進学を検討している方は、何かしら社会的な問題を解決したくて大学院を目指しているはずです。

自分の研究が達成されたら何かの問題が解決されるわけですから、それをそのまま期待される成果として記述しましょう。

これは、社会人の方が書きやすそう!

参考文献

引用した文献があれば、末尾に、参考文献リストを載せます。

参考文献リストの書き方は、進学を予定している研究分野の書式にしたがうことをお勧めします。

卒業論文を執筆している方は、引用する参考文献が多いかもしれません。

3ページほどの研究計画書では書ききれなくなるかもしれませんが、フォントを小さくしてでも、引用した文献は必ず参考文献として掲載するようにしましょう。

社会人で大学院進学を検討している方も、参考にした論文や書籍があれば、参考文献として必ず記述しておきましょう。

大学院に入って論文を書くようになると、参考文献リストの掲載は必須となります。

書式などは、まだわからないかもしれませんが、参考にした論文や書籍があるときは必ず参考文献を記述しましょう。

まとめ

大学院進学を希望するのであれば、研究計画書を用意する必要があります。

一般的に、研究計画書には次のような内容を記述します。

・研究テーマ

・研究の背景と目的

・卒業研究の内容(または志望動機)

・研究の方法

・期待される成果

・参考文献

ただし、大学や研究科によっては、研究計画書の書式や記述内容を詳細に指定している場合があります。そのようなときは、必ず、その指定にしたがいましょう。

それなりの研究計画書が書けていると、大学院入学後の研究ミーティングがスムーズに進むかも!ファイトです!